Brescia. Lontano dal trambusto delle tre piazze cittadine, a due passi dall’antico foro romano, incastonata nelle pendici del colle ove svetta il Falcone d’Italia, si trova un piccolo gioiello, affascinante quanto misterioso…

La brillante luce del Sole di un pomeriggio di dicembre illumina la facciata della Chiesa del Santissimo Corpo di Cristo, spesso soprannominata la Cappella Sistina bresciana.

Non c’è nessuno a calpestare gli antichi ciottoli che, dal teatro romano, portano in alto, verso il Castello e verso la nostra meta di giornata.

Dietro di noi, fedele al suo nome, il Vicolo Deserto e la sua accogliente solitudine.

Voltiamo l’angolo. Al termine di una malconcia e vissuta scalinata, che si inerpica verso la cima del colle cittadino, ecco comparire la facciata della chiesa.

Semplice, intima, lineare nelle forme, con un tocco di colore a coronamento del bordo superiore: la classica facciata a capanna è infatti sormontata da particolarissimi e meravigliosi archetti in maiolica verde e gialla!

Una delle pochissime chiese cittadine a essere sopravvissuta ai rimaneggiamenti barocchi del Seicento e del Settecento, la sua apparente modestia cela allo sguardo il tesoro che si nasconde all’interno…

Ma andiamo con ordine, la prima curiosità si cela proprio all’esterno del complesso!

LE FORMELLE ROMANE

Diamo un’occhiata ravvicinata alla facciata della chiesa.

Osserviamo la superficie del muro in mattoni, in alto… nulla di strano.

Scendiamo con lo sguardo e passiamo in rassegna, uno per uno, i blocchi di marmo che compongono il basamento e la parte inferiore dell’edificio. Notate qualcosa di particolare?

Un momento, l’angolo in basso a destra!

Quasi invisibili a uno sguardo superficiale e seminascoste nell’ombra degli alberi, sulla candida superficie in marmo notiamo delle forme geometriche… cosa sono e perché sono lì?

Per rispondere alla domanda, dovete sapere che, durante la costruzione della chiesa, iniziata nel 1467 per opera dell’Ordine monastico dei Gesuati, vennero utilizzati materiali di risulta provenienti dall’antica Brixia romana!

Ed ecco spiegato perché, all’interno del basamento della chiesa, furono “incastonati” due particolarissimi blocchi in marmo, che duemila anni fa costituivano la decorazione perimetrale della volta del Capitolium, il principale tempio cittadino!

Si tratta infatti di formelle, ovvero motivi ornamentali ripetuti, in un pattern generalmente regolare spesso utilizzato per la decorazione di soffitti o altre superfici.

Questi due blocchi, in particolare, sono molto importanti perché sono gli unici giunti fino a noi in ottime condizioni di conservazione.

Apprezzate la bellezza dei motivi floreali, della conchiglia e della minuscola anfora, seppur non intera, presente nella parte inferiore sinistra del blocco!

Ma il nostro viaggio nei misteri e nelle particolarità della chiesa e del convento è appena iniziato…

LA MERIDIANA CATOTTRICA

Sapete tutti cos’è una meridiana, giusto? Ma una meridiana catottrica?

Le meridiane catottriche sono degli strumenti molto particolari per la misurazione del tempo: a differenza di quelle tradizionali, infatti, in cui la luce diretta del Sole proietta un’ombra che indica l’ora, in quelle catottriche tutto è basato su un piccolo specchio, chiamato gnomone!

La luce solare colpisce la superficie riflettente dello gnomone e crea un piccolo globo luminoso, che indica l’orario esatto sulla meridiana, generalmente dipinta sulla volta di una stanza o porticato; un meccanismo molto affascinante e particolare!

Pensate che in Italia, anche in virtù della complessa realizzazione dello strumento, ne esistono in tutto una decina, e una di queste si trova proprio in uno dei chiostri del monastero annesso alla Chiesa!

Questo splendido esempio di ingegno e conoscenze astronomiche venne realizzato alla fine del Seicento da un frate francescano, e successivamente ricoperto da uno spesso strato di intonaco!

La meridiana venne poi riportata alla luce nella seconda metà del Novecento, a seguito di importanti opere di restauro che interessarono l’intero complesso (sia la chiesa che il monastero).

Sullo strumento sono presenti due linee: quella sottostante, rossa, indica le ore alla francese, mentre quella superiore, grigia, le ore all’italiana, in cui il giorno era suddiviso in 4 parti uguali da 6 ore ciascuna.

Ma la meridiana del monastero è ancora più affascinante! Sulla linea rossa sono infatti dipinti dei nastrini colorati che indicano, in quel momento, il mezzogiorno nel mondo: leggiamo infatti luoghi come l’India, Gerusalemme e l’Isola del Ferro, minuscolo sprazzo di terra nell’arcipelago canario!

L’AFFRESCO SOPRA LA PORTA

Il secondo chiostro del Monastero cela però alla nostra vista altre peculiarità e meraviglie, complice il Sole che inonda l’ambiente conferendo a tutto un’aura sommessamente dorata…

Completamente immersi nel fascino della serena e tranquilla atmosfera del monastero, ci stavamo infatti dimenticando del meraviglioso affresco cinquecentesco dell’Ultima Cena, che fa da cornice, in maniera veramente inusuale, alla porta della sagrestia.

L’affresco, realizzato da Benedetto da Marone, è infatti particolarmente pregevole e incredibilmente particolare, per le soluzioni prospettiche adottate allo scopo di incastonare al meglio la scena raffigurata intorno al profilo della porta!

Il tavolo è infatti raffigurato a ferro di cavallo, in maniera da abbracciare l’osservatore che, idealmente, si trova di fronte alla porta. La scena è vista dal basso, in modo tale che il punto di vista sia ancora più credibile e non si abbia l’impressione che si tratti di una soluzione pratica dettata dagli spazi!

Addirittura, il problema degli spazi laterali è stato intelligentemente risolto raffigurando due rampe di scale, percorse da due servitori intenti a portare pietanze al tavolo e allontanarsi con i piatti vuoti.

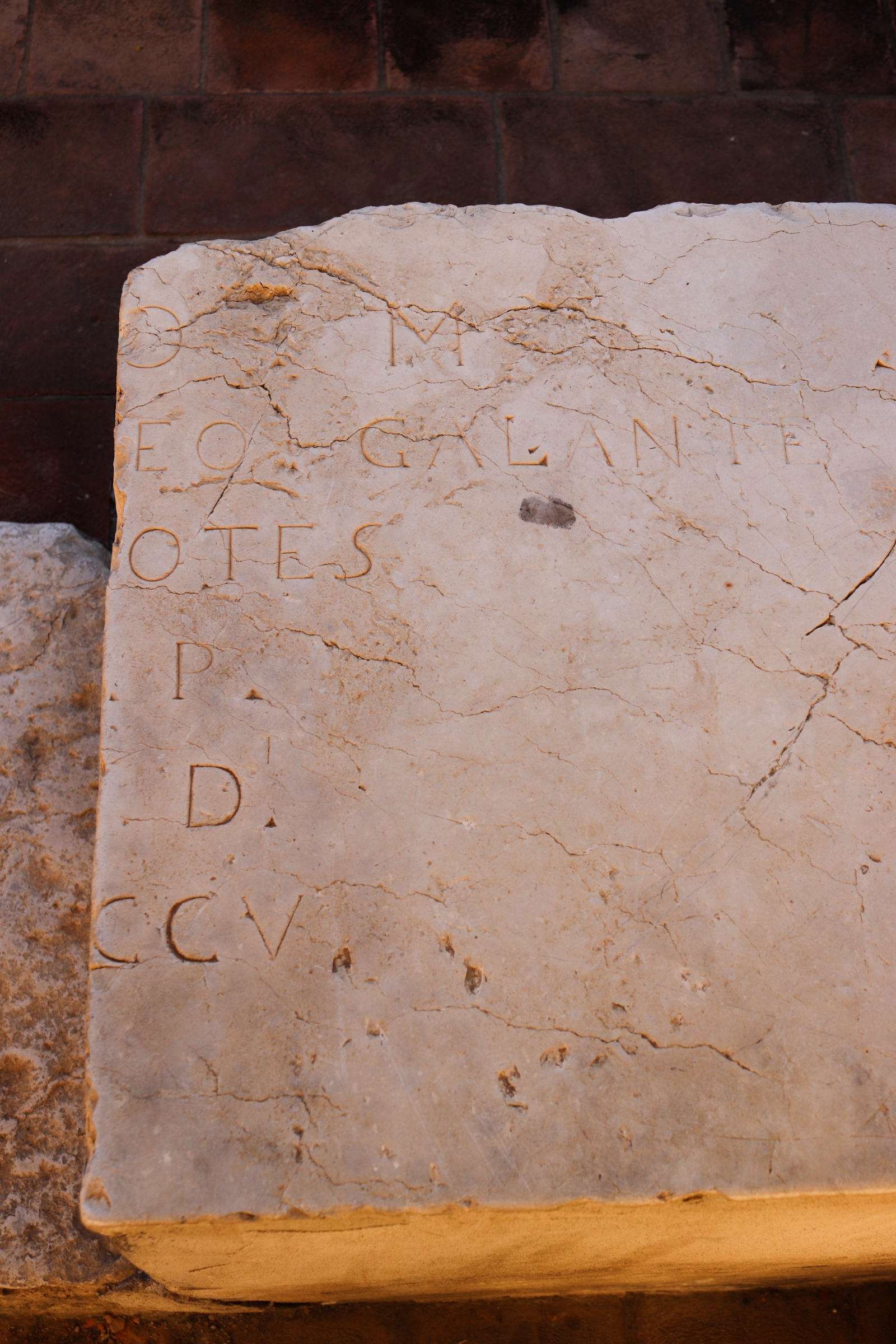

ANTICHE ISCRIZIONI NEL MARMO

Ok, ci siamo meravigliati della particolarissima meridiana catottrica, dell’affresco realizzato intorno alla porta della sagrestia, delle meravigliose e coloratissime decorazioni degli intradossi degli archi del porticato… è tempo di abbandonare il chiostro e immergerci nella semioscurità della chiesa, giusto?

Oppure no? Lo sguardo, improvvisamente, cade sul basso muretto che delimita la piccola aiuola interna e su cui poggiano le colonne. Un’iscrizione impressa su una delle lastre in marmo attira la nostra attenzione.

Colui che è deceduto il giorno 13 aprile 1761 attende la risurrezione…

Così sembra recitare l’incisione su quella che, supponiamo, dovesse essere una pietra tombale, forse riutilizzata per opere di restauro del monastero?

Particolare forse un po’ inquietante ma comunque affascinante è il simbolo del teschio con le tibie incrociate, spesso utilizzato nella simbologia cristiana, soprattutto in passato, per rappresentare la risurrezione.

Il teschio rimanda infatti al luogo in cui avvenne la crocifissione, il Calvario, dal latino Calvarium o “luogo del cranio”, mentre le tibie incrociate sono la raffigurazione di una croce orizzontale, simbolo dell’uomo terreno e mortale, su cui si innesta la croce verticale dell’uomo divino e risorto.

Passano svariati minuti di contemplazione, in cui diverse domande riecheggiano nelle nostre teste: a chi sarà appartenuta la tomba? Quale sarà stata la sua storia, la sua vita? Come mai la sua pietra tombale è finita a decorare il muretto interno del chiostro di un monastero?

Domande a cui, probabilmente, non avremo mai risposta, la storia di quell’uomo o donna è ormai persa nei meandri del tempo…

Ispezioniamo il resto del perimetro del chiostro, in cerca di altre particolarità: i resti di una decorazione, appartenuta a chissà quale epoca, il segno indelebile di un’antica ammonite incastonata nel marmo, altre misteriose iscrizioni… tutto contribuisce ad alimentare il fascino di un luogo che ha ormai, di certo, catturato la nostra immaginazione.

IL TESORO NASCOSTO DI BRESCIA

Stavolta è quella buona, è tempo di finire l’esplorazione del chiostro e dei suoi segreti per addentrarci all’interno della chiesa!

Varchiamo la piccola porta laterale che conduce nell’intima penombra dell’edificio. La luce filtra, debolmente, da un’ampia finestra circolare posta sulla facciata. Come se avesse timore di disturbare.

I nostri occhi si abituano al repentino passaggio dalla luce del giorno alla penombra senza tempo dell’interno. Nulla ci potrebbe preparare alla meraviglia che si dischiude sopra le nostre teste.

Sopra di noi incombe una intricata e meravigliosa volta a costoloni, di stampo nettamente gotico, meravigliosamente affrescata da Benedetto da Marone con le raffigurazioni dei dodici Apostoli e del Giudizio Universale, in completa analogia con la Cappella Sistina di Roma.

Forse, i più attenti tra voi avranno notato un certo anacronismo nella realizzazione della volta.

È il 1565. A Benedetto da Marone viene commissionato il rifacimento degli interni della Chiesa. Il frate decide di ricoprire il vecchio soffitto in legno con un’intricata copertura a costoloni, tipica dello stile gotico, per poi affrescarla.

Dove risiede la stranezza, starete pensando. Ebbene, ci troviamo alla metà del Cinquecento, in pieno Rinascimento. Lo stile gotico è ormai stato lentamente abbandonato cent’anni prima.

Il motivo per cui l’artista decise di adottare uno stile che ormai in Italia non era più in uso da tempo, rimane un mistero. Probabilmente le nuove correnti artistiche avevano difficoltà a prendere piede all’interno di una città, Brescia, ancora fortemente legata alle tradizioni e agli usi medievali.

Il silenzio è assordante nell'antica chiesa.

I respiri e i passi rimbalzano sui volti

delle centinaia di personaggi

che popolano la volta e le pareti.

Il cerchio solare bacia, ogni tanto

le scene raffigurate.

E tutto prende vita, nell'immobilità

di uno scrigno senza tempo.

LA VOLTA CELESTE CHE COPRE… LA VOLTA!

Ed eccoci giunti all’ultimo dei segreti e delle particolarità che questo luogo magico sa offrire.

Vedete quella piccola parte di soffitto sopra l’organo, quella che, per usare un tecnicismo, si trova al di sopra dell’endonartece? Ecco, quelle poche losanghe dipinte come un cielo stellato sono ciò che rimane del rifacimento ottocentesco. Ma andiamo con ordine.

Dovete innanzitutto sapere che la chiesa e i suoi affreschi hanno avuto una storia piuttosto travagliata, fatta purtroppo anche di incuria e degrado.

Nell’Ottocento, infatti, gli originali affreschi cinquecenteschi di Benedetto da Marone versavano in uno stato critico.

Fu così che si decise di coprire l’intera volta dell’edificio con una trama a stelle dorate su sfondo blu, a mo’ di cielo stellato, secondo una tradizione tipicamente gotica. Troverete per esempio una copertura simile se visitate la Sainte Chapelle di Parigi, realizzata nel Duecento.

Tutto cambiò nella seconda metà del secolo scorso, quando si optò invece per provare a recuperare gli affreschi originali cinquecenteschi della volta a costoloni. E il risultato lo possiamo ammirare ancora oggi!

Tuttavia, come testimonianza del rifacimento ottocentesco, venne lasciata una piccola parte del cielo stellato, che oggi possiamo intravedere al di sopra dell’organo!

Lasciamo la chiesa, lanciando un ultimo sguardo al suo interno prima di uscire. Il Sole morente ci accoglie nuovamente nel mondo esterno, mentre imbocchiamo il Vicolo Deserto arricchiti di tanta meraviglia.

I misteri e le stranezze di questo piccolo gioiello bresciano vi hanno intrigato? Abbiamo dedicato una sezione del blog ad altre curiosità che si trovano in giro per il mondo, dateci un’occhiata!